工事・現場の特徴

押出し架設工法の採用

本工事は、五洋建設と当社、横河ブリッジの3社JVです。1つの工事を複数の工区に分割し、各社がそれぞれの担当工区を施工する乙型JV方式であり、下部工を五洋建設、鋼桁部分のP3~A1上部工を横河ブリッジ、A2~P3までのPC桁部分の上部工を当社が担当しています。

架設方法は、押出し架設と支保工架設の2工法を採用しています。メインの工法である押出し架設工法が採用された背景を橋内剛所長は次のように説明します。

「本工事は、供用している高速道路に隣接していること、丘陵地の斜面でかつ狭小な施工ヤードであること、住宅が隣接している等の現地条件で架設が可能である押出し架設工法を採用しています。

特に、狭小な施工ヤードであること、近接している住宅への配慮から、押出し架設を選定しました」。

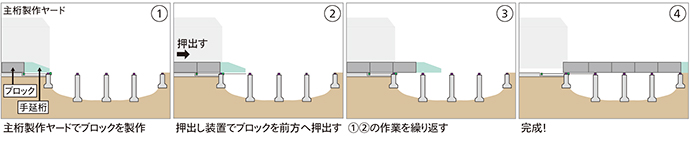

押出し架設工法は、橋台後方に主桁製作ヤードを設けて、そこで主桁をブロック毎に製作し、ブロックを前方へと押し出していく作業を繰り返すことで橋梁を完成させる工法です。(下図)

昔のロケット鉛筆を想像するとわかりやすいかもしれません。主桁を押し出す時にさまざまな場所を通過するため、それに耐える構造形式にするなどの工夫が求められる難易度の高い工法です。

「主桁製作ヤードで、PC桁を約13m毎に製作し、完成の都度、主桁端部に設置したアンカーバーを最大12本のPC鋼材を介してPC桁を引っ張って押出していきます。

PC桁は計29ブロックのため、この作業を29回繰り返し、A2からP4までの約380mを架設していきます。PC桁の総重量は8,000t近くにも及び、それを押出すための引出し力は約820tにもなります。そのため反力台(A2橋台)に250tジャッキを4基設置することで1,000tの押出す能力を確保しました」。(橋内所長)

これまで押出し架設工法の経験がある職員は橋内所長のみで所長以外は初めての経験です。入社3年目の清水勇太さんもその一人です。

「2024年7月に配属になり、PC桁の製作とでき上がったPC桁の押出しの工事を担当しています。最初は見聞きするものすべてが初めてのことでしたので戸惑いもありましたが、何度か押出し架設を経験していくことで要領を掴んできました。今の経験は今後キャリアを積んでいく上で大きなプラスになると思いますので、しっかりと技術を身につけたいです」。

極寒地での施工

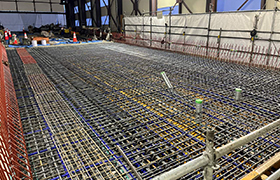

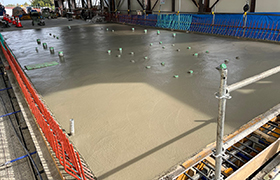

現場のある小樽市は、冬場の最低平均気温が-8℃、最高平均気温でも-2℃という極寒地です。主桁製作ヤード内でのコンクリート養生は、室温を5℃以上に保つ必要があるため、ヤードに設置した上屋内で暖房を入れて、主桁製作にあたっています。通常の現場打設の場合、冬場はコンクリートが凍ってしまうので採用は難しいのですが、押出し架設工法は、上屋内で暖房を焚きながら桁を製作するので、冬場でも施工ができるというメリットがあります。

一方で、PC桁と鋼桁を接続するP4からP3の1径間は、曲線になっているため支保工架設を採用しています。現地条件は、供用している高速道路に隣接していること、丘陵地の斜面でかつ狭小な施工ヤードであること、住宅が隣接しているという特徴があります。特に作業中の音に関しては、住宅が近接しているため配慮が必要です。

「支保工架設は、今年の夏から開始予定です。現在は、施工計画を検討中で、具体的には橋桁の強度を保つために、支保工の材料や高さなどの構成を検討しています。また、部下の育成も私の役割の一つです。現場には若手職員が多いので、自分の経験や知識を伝えることでスキル向上が図れるように、こちらから積極的に声掛けし、コミュニケーションをとっています」と語るのは入社11年目の石井侑希さんです。

さまざまな技術や資材を導入し、

品質の高い施工を実現

工期が遅れることなく、順調に進んでいる本工事ですが、特殊な技術も導入されています。まず、PC桁と鋼桁の接合部分には、伸縮装置を使わずに鋼・コンクリート混合桁を採用しています。伸縮装置とは、橋桁が温度変化などによって伸縮するため、桁同士がぶつかり合わないように設置するものですが、車両が伸縮装置上を通過する時の音が住宅地への騒音となることを避けるために本工事では採用していません。伸縮装置を設置しないことで「走行性、維持管理性(伸縮装置からの漏水、伸縮装置取替不要)」のメリットがあります。鋼・コンクリート混合桁は、接合桁というPC桁と鋼桁を接合する桁の内部にコンクリートを充填して、接合桁内部にPC鋼材を配置してプレストレスを導入し、鋼桁とコンクリート桁にプレストレスを導入することで一体化する構造です。

「外ケーブル緊張は小さな横桁断面に大容量のケーブルを定着させることになります。緊張・定着により横桁の定着部付近に過大な引張力が発生し、コンクリートにひび割れが発生する解析結果となったため、横桁表面全体に『鋼鈑』を設置することで(下図)、定着部を補強する方法が採用されています」。(橋内所長)

さらに押出し架設工法では、架設の時だけに必要な架設外ケーブルを使用しますが、架設の完了後は必要ないので撤去します。その後、完成形に必要となる外ケーブルを新たに緊張するという段取りになります。そのため架設時の外ケーブルの長さは撤去のために必要な余長を考慮して決定。押出し架設完了後にケーブル余長部に撤去用ジャッキをセットし、特殊な緊張を行って緊張力を開放します。この作業は危険性が高くなるため十分な打ち合わせと綿密な計画が必要となります。

このようにさまざまな技術や資材を導入して、品質の高いランプ橋を施工しています。若手職員の中には新設工事が初めての方もおり、これらの施工方法を学んでいます。

「入社後は、支承取替や下部工補強などの現場へ配属されていたため、新設工事は初めてです。何もないところから橋梁を作っていく過程を経験できるのは嬉しいですし、導入事例が少ない押出し架設の現場を経験できるのは、今後、自分のキャリアを歩んでいくのにも大きなプラスになると感じています」と語るのは入社4年目の田家康平さんです。本現場は職員間をはじめ、協力会社の作業員ともコミュニケーションが活発であり、そんな環境の中、わからないことは先輩たちに積極的に聞きながら貪欲に学んでいます。

- お電話でのお問い合わせ

-

お困りのことがございましたら、ご相談ください。

- TEL

- 03-6385-8050

- FAX

- 03-3536-6936

受付時間:平日(月曜~金曜)8:30~17:30

(土、日、祝祭日、夏季・年末年始等の弊社休業日を除く)

- フォームでのお問い合わせ

-

24時間365日 ご相談を受け付けております。